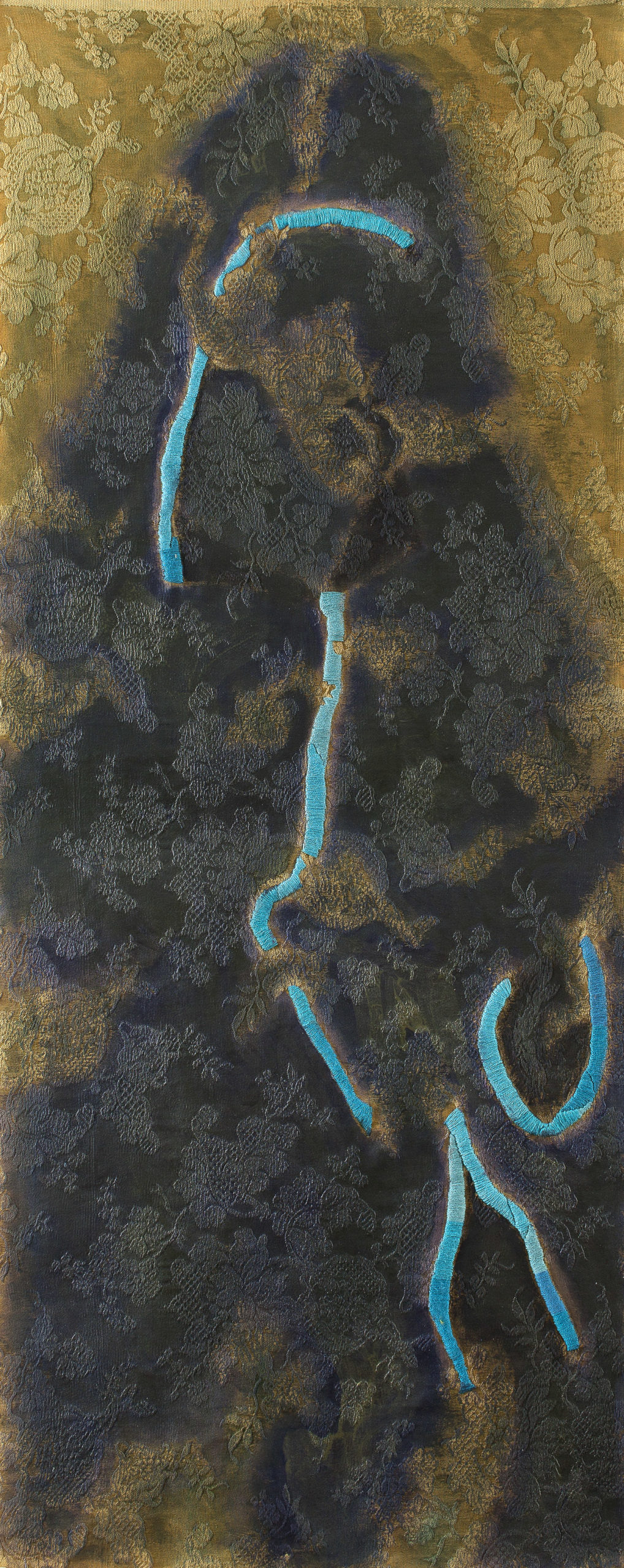

Dans son appréhension du monde, Juliette Rousseff préfère ce qui est caché plutôt que ce qui est apparent. L’ambivalence du réel, avec ses mythes et ses symboles, elle la perçoit et veut la traduire dans son œuvre artistique car pour qu’un mythe soit « revécu », il doit s’ancrer dans une réalité apparente. Elle comprend que ses sensations sont le vrai chemin d’accès à ces mondes cachés, ses outils sont ses yeux, ses mains : l’Autre Face devait descendre en moi, y prendre forme à l’aide de mon regard sur les éléments du monde, et être traduit par ma main. L’artiste pratique la broderie car elle satisfait, nous dit-elle, son sens du touché, de fil en aiguille ; elle peint, de geste en geste, souvent sur des grands formats pour matérialiser l’espace et y dessiner les mystères.

Ses influences sont, entre autres, Gaston Bachelard, la philosophie du Tantra, les recherches en physique quantique, en astrophysique, les scientifiques et astrophysiciens Fritjof Capra et Michel Cassé, le moine bouddhiste, philosophe et photographe Matthieu Ricard…

Isabelle Neuray

Propos recueillis par Marie-Ève Maréchal, décembre 2017

Je ne suis pas née dit l’ombre, je viens quand le soleil est là.

Henri Bauchau

« Que vous sachiez de moi ce que j’en veux bien dire », chantait Anne Sylvestre. C’est également vrai pour Juliette Rousseff… à ceci près que les mots qui nous viennent sont ceux du Roi Blanc, à Alice, de l’autre côté du miroir : « Moi, je voudrais bien avoir des yeux comme les tiens. Être capable de voir Personne. » Lewis Carroll

Juliette Rousseff est née à Liège, près du pont de Fragnée, le quatre juin 1943, entre deux bombardements. Sa maman, Madame Liégeois (ça ne s’invente pas !) était issue d’une famille de lainiers verviétois. : « Je crois qu’on amène quelque chose, qui nous vient de très loin… ma mère était très intuitive, elle devinait et elle aimait toucher les choses aussi. » Marions à cette intuition le versant paternel : l’âme des Balkans, la vie en rituel, la force et la sensualité de la Bulgarie, et voici Juliette au seuil de la vie.

Féminité surgie dans une fratrie masculine, elle reçoit le prénom de sa grand-mère bulgare. Elle vit son enfance dans l’ouate de l’adoration parentale dont elle s’accommode subtilement, couvant mine de rien le libre chemin insoupçonné, en s’abritant avec « ses » trésors derrière un canapé d’angle.

« J’ai toujours eu le goût d’aller farfouiller dans ce qui est caché. Lorsque mon père, revenant du marché, déposait les sacs de provisions sur la table avant de se retirer, il me permettait de les ouvrir tous. Tous, sauf un. Tandis qu’il m’épiait, une curiosité irrépressible me poussait à déchirer le plus discrètement possible le coin du sac défendu. Mon père souriait. Cet événement n’a rien d’anecdotique, j’ai réalisé plus tard combien, par cet acte de transgression enfantine, j’étais déjà en chemin : voir ce qui n’est pas visible. »

L’enfant aux racines laineuses prenait aussi un énigmatique plaisir à toucher, à caresser les soies, les velours, les étoffes : au rayon Tissus du Grand Bazar, les vendeuses la veillaient, tandis qu’elle baignait dans cet univers tactile pendant que sa maman faisait les courses. Plus tard, les drapés, les plissés des étoffes anciennes, les fils de soie chatoyants deviendront les matières par lesquelles Juliette donnera corps à l’ineffable, à l’incorporel dont elle entendra le vibrant appel, la sourde fièvre, la basse continue.

D’aussi loin que Juliette se souvienne, la lecture est présente. Son imaginaire était attisé par les histoires de La Semaine de Suzette ou celles des bandes dessinées de ses frères, qu’elle illustrait « à sa sauce ». Rien d’anodin dans les images tenues en mémoire. « Je me souviens d’une princesse égyptienne qui était remontée du fond des temps pour vivre dans notre société, mais elle repartait parfois en disant : Laissez-moi rentrer en Osiris, et elle y retournait dans un ascenseur à remonter le temps. » Et tandis que Juliette dessinait ce voyage extraordinaire, il apparaissait sous ses doigts agissants, extraordinairement « ordinaire ».

« L’Osiris ne dira rien de ce qu’il a vu. L’Osiris ne répétera pas ce qu’il a entendu du mystérieux » Livre des morts des Anciens Egyptiens, chapitre 133.

Ce temps regagné par la princesse avait, aux yeux persans de Juliette, le visage du temps infini où se niche l’instant. Ce temps qui quelquefois, à l’abri des regards, dans l’atelier de Juliette, lève pudiquement un coin du voile. Là où l’ombre fait son grand écart, tenant en son sein infini, les opposés s’épousant. Mais l’Osiris ne répétera pas ce qu’il a entendu du mystérieux.

« La réalité est faite par les atomes crochus, par les charges contraires, c’est parce qu’elles sont très précisément opposées qu’elles s’intéressent l’une à l’autre. Nous sommes bâtis sur les opposés. C’est ça qu’Alice avait perçu derrière le miroir. »

« À sept ans, j’ai vu l’invisible. Un voisin de ma famille était décédé, j’ai accompagné mes parents auprès de son corps défunt et il m’a semblé qu’il était en lévitation, qu’il montait. »

Très tôt donc, le mystère, l’invisible, le « plein » qui habite « le vide », les auras (« Moi, j’ai toujours bien aimé les auras », dit-elle) ont appelé Juliette. Intuition de la physique quantique qu’elle conscientiserait plus tard…

Les univers parallèles ont toujours fasciné la lectrice que Juliette est restée. Les contes d’Hoffman et aussi Edgar Allan Poe.

Et voilà que, du fond de ces draperies noires où allait mourir le bruit de la chanson, s’éleva une ombre, sombre, indéfinie — une ombre semblable à celle que la lune, quand elle est basse dans le ciel, peut dessiner d’après le corps d’un homme ; mais ce n’était l’ombre ni d’un homme, ni d’un dieu, ni d’aucun être connu. Et, frissonnant un instant parmi les draperies, elle resta enfin, visible et droite, sur la surface de la porte d’airain.

Allan Edgar Poe, Ombre. Nouvelles histoires extraordinaires, traduction de Charles Baudelaire, éd A. Quantin, 1884.

L’adolescence révèle la part rebelle inhérente à la personnalité de Juliette Rousseff. Et c’est l’inévitable confrontation au père protecteur, et donc contrôlant. C’est lui qui baissera sa garde par ces mots éloquents : « Tu es une fille, mais tu te comportes comme les hommes de mon pays, alors je dois m’incliner. » Bourru, le père Rousseff devrait plus tard lâcher prise une seconde fois, face à Guy Vandeloise, un barbu destiné à l’oisiveté puisqu’étudiant en histoire de l’art… « Jeune homme, j’espère que vous ne toucherez pas à ma fille avant le mariage. Sur ce, buvons un verre! »

« J’ai toujours voulu faire l’Académie, mais mes parents refusaient (on ne sait pas trop ce qui se passe là dedans, c’est plein de femmes nues !). Mais lorsque j’avais seize, dix-sept ans, je souffrais d’aérophagie nerveuse. Je me suis confiée au vieux médecin de famille qui a compris et dit à mes parents : elle ne respire plus parce que vous la surveillez trop ! »

C’est donc pour respirer que Juliette s’inscrit à l’Académie et puis à l’Université où elle poursuivra les études romanes. Rencontrant naturellement son exact contraire, l’homme de la lumière, l’homme solaire. Son compagnon de vie.

« Il n’y a pas d’ombre pure, dit Juliette, l’ombre n’est pas l’obscurité. Mon chemin cherche à ramener l’ombre dans la lumière. La lune reflète le soleil ! L’ombre, c’est la subtilité, la nuance, l’indirect. Elle vient petit à petit. »

Juliette enseignera le français pendant douze ans aux élèves du rénové et donnera des cours du soir à la section textile de l’Académie pendant neuf ans. Mais à quarante-trois ans, elle est remerciée pour non-équivalence de son diplôme avec les titres requis par l’administration ! Arrachée absurdement à une vie professionnelle qu’elle aimait, Juliette en a pris son parti et écouté l’appel. « Tout ces emmerdements m’ont permis de trouver mon chemin en art. J’ai pu l’approfondir parce que le temps et la solitude m’ont heureusement été donnés. Entre deux corrections, cela m’aurait été impossible. J’étais sans un rond, mais j’étais libre comme l’air. Pour créer, il faut être entièrement libre. »

« Je peux passer des jours en solitaire, ça ne me gêne pas, je suis un peu ours » dit Juliette… Oui, elle est l’ourse nyctalope dans la caverne de Platon, l’ourse libre des montagnes bulgares, ou encore l’ourse des temps premiers, l’ancêtre gravé dans la mémoire humaine.

Dans l’atelier de Juliette, des pigments à foison, des toiles immenses, des objets déposés sur le bureau : coquillages, petits squelettes d’animaux, des pierres. « Tout ce qui est minéral, qui a du poids m’aide à retomber par terre. »

Auprès de Juliette, tout est symbole, tout avoisine la mythologie, ces images représentant la condition humaine, ce qui relie l’être à la transcendance, ce passage entre le ciel et la terre, ce mystère qu’on peut frôler comme on caresse une soie, qu’on peut apercevoir par le trou d’un sachet fermé.

Juliette tient dans ses mains le fil miroité des mers et des terres, le fil d’or noirci du plomb des âmes qui ont œuvré dans le silence de la nuit. Point après point, jour après jour, sa main devenue légère l’amène chez elle. Dans la pénombre outremer, oasienne, forestière, elle entend les sons du mystère. Alors, elle peint.

Le vide a toujours été ma préoccupation essentielle et je tiens pour assuré que dans le cœur du vide aussi bien que dans le cœur des hommes, il y a des feux qui brûlent.

Yves Klein, Manifeste de l’hôtel Chelsea, 1961